Dématérialisation exponentielle

Il y a six mois, j'avais serré la main du conducteur offset qui partait enfin à la retraite. Aujourd'hui, la moitié des machines a disparu, les étagères à papier sont vides, il reste le patron, l'infographiste et la typographe.

Il y a six mois, j’avais serré la main du conducteur offset qui partait enfin à la retraite. Aujourd’hui, la moitié des machines a disparu, les étagères à papier sont vides, il reste le patron, l’infographiste et la typographe.

Il y a 10 ans, par un de ces étranges concours de circonstances dont on sourit après coup, je m’étais retrouvée propulsée responsable des relations avec la chaîne graphique. En fait, je devais cette pseudopromotion à ma proximité géographique avec l’imprimeur de la feuille de chou de ma boiboite de l’époque, qui comptait bien s’économiser les frais de transport sur le dos de ma quasi défunte 205 junior. Je ne connaissais strictement rien à cet univers et c’est pour cela que je décidais de consacrer une demi-journée à la découverte de ce métier.

Il y a 10 ans, par un de ces étranges concours de circonstances dont on sourit après coup, je m’étais retrouvée propulsée responsable des relations avec la chaîne graphique. En fait, je devais cette pseudopromotion à ma proximité géographique avec l’imprimeur de la feuille de chou de ma boiboite de l’époque, qui comptait bien s’économiser les frais de transport sur le dos de ma quasi défunte 205 junior. Je ne connaissais strictement rien à cet univers et c’est pour cela que je décidais de consacrer une demi-journée à la découverte de ce métier.

Je poussais donc la porte de l’atelier où s’affairait une bonne douzaine de personnes. J’étais immédiatement happée par le fracas des machines qui débitaient les feuilles de papier imprimé comme si leur vie en dépendait. Des machines et des hommes. Enfin, pas mal de femmes, aussi. Entre le façonnage, l’emballage, la mise sous plis, la gestion des commandes, le flashage, toute la chaîne prépresse, ça en faisait, des petites mains qui se coupaient sauvagement sur les revers de papier. L’atelier sentait terriblement bon le solvant, l’encre, l’huile, le métal qui chauffe, et d’autres composés volatils, de nature à nous tricoter des poumons en dentelle de Calais.

Quand on ne sait rien, la moindre des politesses, c’est de ne pas faire semblant du contraire, aussi, j’ai demandé au patron s’il pouvait me faire faire le tour du propriétaire. Même s’il était totalement overbooké (les imprimeurs sont toujours ovebookés, je pense que cela trône en tête des dix commandements du bon imprimeur), le patron se fit un plaisir de me piloter dans son entreprise, de me présenter ses employés, de me montrer ses machines, de m’expliquer les fondements de l’art typographique. J’ai remarqué, à l’usage, que la plupart des gens adorent parler de leur métier. Je parle bien du métier qui n’est pas forcément le travail. Le métier, le bel ouvrage, ce que l’on est censé faire et que l’on s’applique à faire, avec amour, avec patience, avec courage, avec pugnacité, parfois, avec passion, souvent. Demander à quelqu’un de raconter son métier, c’est, le plus souvent, peindre un trait de lumière dans son regard, effacer les rides du lion qui lui barrent le front, dessiner un sourire léger sur ses lèvres. L’imprimeur n’échappait pas à cette règle, constante de ceux qu’une entreprise scélérate ou un encadrement inepte n’a pas définitivement dégoûtés de cette extrême satisfaction que l’humain peut tirer de son savoir-faire et de sa capacité à l’exercer. Il m’a décrit avec précision, avec emportement aussi, ce métier qui était le centre de sa vie depuis tellement longtemps qu’il faisait, à présent, totalement partie de lui. Il était d’autant plus ravi de cette intrusion dans son atelier que j’ai toujours été une auditrice gourmande de ces effusions verbales où les gens livrent tellement plus d’eux-mêmes qu’ils ne peuvent l’imaginer. J’ai découvert l’univers des couleurs, le fameux nuancier Pantone, j’ai appris à apprécier les différentes qualités de papier et à me pâmer dans le velouté sensuel d’un vélin légèrement gratté.

Hier, sur le chemin au bled-en-chef, je suis passée devant l’imprimerie. Un énorme semi-remorque en barrait l’entrée et, de ses entrailles exposées à la vue des passants, un éclat de plastique et de métal a accroché mon regard. C’était la dernière machine qui partait, emmaillotée dans une débauche de film plastique comme une mauvaise côtelette à l’étal du supermarché. Quelques jours plus tôt, je l’avais vue à l’œuvre, vaillante, dans l’atelier aux trois quarts vides, en train de débiter des enveloppes au kilomètre. À côté d’elle veillait la typographe, l’air un peu fatigué ou absent. Elle part à la fin du mois. Terminée, lessivée, merci, au revoir et bonne chance. C’est sûr que de la chance, il va lui en falloir. Typographe. Encore un métier mort. On lui a bien proposé de suivre la machine, un peu plus loin, à 50 km. Mais pour quoi faire ? Tenir quelques mois de plus ? Le gros des troupes part vers l’Est, là où les salariés sont toujours moins chers. Encore que les Roumains, qui tenaient le haut du pavé de l’impression à bas coût, il y a encore deux ou trois ans, sont en train de se faire doubler par les Malgaches. Ha, les Malgaches ! Les Malgaches et leur PIB de sous RSAstes ! Les Malgaches et leur misère sordide qui devrait permettre de les essorer quelques bonnes années avant que l’on doive chercher ailleurs. Encore moins cher. Encore plus miséreux.

Hier, sur le chemin au bled-en-chef, je suis passée devant l’imprimerie. Un énorme semi-remorque en barrait l’entrée et, de ses entrailles exposées à la vue des passants, un éclat de plastique et de métal a accroché mon regard. C’était la dernière machine qui partait, emmaillotée dans une débauche de film plastique comme une mauvaise côtelette à l’étal du supermarché. Quelques jours plus tôt, je l’avais vue à l’œuvre, vaillante, dans l’atelier aux trois quarts vides, en train de débiter des enveloppes au kilomètre. À côté d’elle veillait la typographe, l’air un peu fatigué ou absent. Elle part à la fin du mois. Terminée, lessivée, merci, au revoir et bonne chance. C’est sûr que de la chance, il va lui en falloir. Typographe. Encore un métier mort. On lui a bien proposé de suivre la machine, un peu plus loin, à 50 km. Mais pour quoi faire ? Tenir quelques mois de plus ? Le gros des troupes part vers l’Est, là où les salariés sont toujours moins chers. Encore que les Roumains, qui tenaient le haut du pavé de l’impression à bas coût, il y a encore deux ou trois ans, sont en train de se faire doubler par les Malgaches. Ha, les Malgaches ! Les Malgaches et leur PIB de sous RSAstes ! Les Malgaches et leur misère sordide qui devrait permettre de les essorer quelques bonnes années avant que l’on doive chercher ailleurs. Encore moins cher. Encore plus miséreux.

Là où virevoltaient une douzaine de personnes il y a encore peu, il ne reste plus que quelques machines en instance de départ, des chutes de papier que nulle encre ne fera plus chatoyer, trois personnes un peu perdues, le cul entre deux chaises, déjà dans la perspective d’un très hypothétique reclassement professionnel, un grand silence pesant et la poussière qui, déjà, reprend ses droits.

Nulle nostalgie mal placée dans mon regard ému. Je ne suis pas le Jean-Pierre Pernaut des innombrables métiers sacrifiés à l’autel du progrès capitaliste qui s’essuie les crampons sur la face de ceux qui pensaient le servir. C’est juste que, comme lorsque je parlais du monsieur Antar de mon enfance, je ne peux que raconter l’immonde vacuum productiviste qui avale les gens, toujours plus de gens, et qui ne laisse que du vide derrière lui. Toujours la même question lancinante : où sont recrachés les gens ? Tous ces gens qui disparaissent chaque jour ? J’ai bien une petite idée et je ne la trouve pas plaisante du tout.

Qu’on ne se trompe pas de débat : le progrès technique qui affranchit les hommes du sale boulot pour leur ouvrir des activités plus saines et plus stimulantes ? Je marche à fond pour lui. Des siècles de labeur acharné pour trouver le moyen de bosser moins tout en satisfaisant plus de besoins ? Je signe des deux mains. C’est juste qu’on a un peu oublié le volet sociétal dans l’affaire car, comme le disait la SNCF dans des temps plus humanistes, le progrès ne vaut que s’il est partagé par tous

. Au lieu de cela, nul partage avec ceux que la technique et le management inhumain ont dégagés de la sphère laborieuse. Les victimes d’un système stupide qui marche sur la tête doivent expier et se contenter de vivre avec moins que le minimum vital.

Absurdité absolue et intenable, même à court terme.

À la fin du mois, l’imprimerie déménagera dans des locaux plus conformes à son nouveau statut. Il ne restera plus que le patron et l’infographiste. Elle fera la mise en page et il transmettra à l’imprimeur qui propose le meilleur prix. Concurrent direct.

Mais avec un meilleur carnet d’adresses que moi.

Loi de la jungle.

Faut que je change de boulot.

Encore.

Ce qui va me manquer le plus

, dis-je au patron,c’est la délicieuse odeur de l’encre fraîche.

Il me jette un regard de bête blessée.

Et moi ? Est-ce que ça ne va pas me manquer ? Ça fait 45 ans que je respire cette odeur. Je n’ai rien fait d’autre depuis que j’ai 15 ans.

Sa voix déraille quelque peu, ses épaules s’affaissent. Je le regarde s’éloigner rapidement, le cœur en écharpe. Dernier survivant d’un monde en mutation frénétique qui démolit tout sur son passage, y compris les plus belles passions, les plus belles carrières, les plus belles histoires de vie.

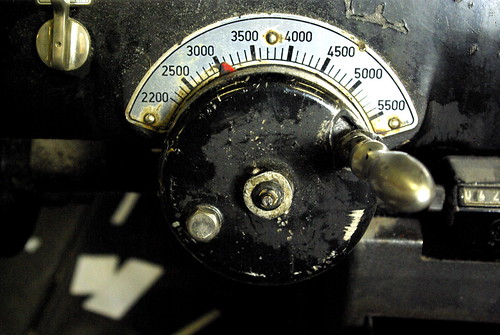

Du coup, j’ai sorti mon Pentax de mon sac et comme un archéologue de l’image, j’ai commencé à méthodiquement archiver ce métier d’un temps révolu.

Laisser un commentaire